Confrontandomi con colleghi, clienti, persone esperte sui bisogni alla base dei percorsi di “Diversità, Equità Inclusione”, sviluppando progetti DE&I e esplorando le variegate voci sul tema, emerge come il linguaggio, la scelta delle parole sia delicato: dizionari minimi, ampie introduzioni e premesse. È come se avessimo la sensazione di camminare sulle uova. Perché?

le parole hanno una storia: diversità e inclusione

“I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo”, diceva Wittgensteing.

Le parole sono dense, parlano della nostra cultura e sono il risultato di stratificazioni di significato accumulate nel tempo, una sopra l’altra, come nelle matrioske. Mettere in discussione le parole, significa mettere in discussione la nostra zona di confort. È tuttavia importante aprire le matrioske delle principali parole collegate all’«inclusione», per prendere coscienza della cultura che le ha create e scegliere parole adatte. Questo atto non è estetico o formale, ma ci aiuta a far emergere le lenti culturali attraverso cui filtriamo e traduciamo ciò che ci accade.

Le parole creano mondi, costruiscono il nostro pensiero che poi dà vita, all’esterno, a processi e decisioni. Questi ultimi hanno un forte impatto sui contesti organizzativi e non, in cui viviamo.

Anche interiormente, quando non parliamo, dentro di noi idee, sentimenti e pensieri prendono la forma di un “dialogo interno”.

La dicitura Diversity & Inclusion, o Diversity Management nasce negli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti da un bisogno della società e dell’economia[1]. Le persone oggetto di questi programmi hanno fatto spesso presente come la scelta di queste parole non sia appropriata e conduca a processi e decisioni non sempre ottimali.

Contro l’inclusione è il titolo che Fabrizio Acanfora dà all’introduzione del suo volume Oltre le parole. Dizionario minimo di diversità.

Andando oltre la provocazione del titolo, leggiamo:

“Io non penso che l’inclusione sia un processo paritario. Perché prevede una maggioranza che detiene il potere di decidere chi può fare parte della società a pieno titolo e chi no. Le persone assegnate arbitrariamente alle cosiddette minoranze non ricevono pari diritti alla nascita, ma tali diritti vengono loro concessi dal gruppo che in un determinato momento storico si autoproclama maggioranza, e che di quei diritti fa privilegio”[2]

Se apriamo la matrioska di questa parola, scopriamo che il termine inclusione deriva dal latino includere, formato da in e clàudere, chiudere, e significa “chiudere dentro”.

In matematica l’inclusione è la relazione tra due insiemi, in base alla quale uno dei due contiene l’altro come sottoinsieme.

le parole creano mondi: unicità piuttosto che diversità

Qualcosa di simile accade quando approfondiamo la parola diversità, come abbiamo visto nel precedente articolo[3], in nome della quale creiamo, con le migliori intenzioni, programmi e percorsi nelle organizzazioni.

“Se non siamo in grado di definire la diversità come un concetto autonomo e non necessariamente come contrario di normalità, non riusciremo a liberarla dallo stigma sociale. L’inclusione resterà sempre un processo che parte dalla normalità – percepita come la cosa giusta – e investe una diversità tutto sommato passiva, desiderosa di entrare a fare parte del club delle persone sane, normali, di quelle che non vengono additate come difettose o strane [..] Una diversità dipendente dall’idea di una normalità che, paradossalmente, è inesistente in natura”[4].

È necessaria sui temi di “diversità e inclusione” una piccola rivoluzione, come quella che negli ultimi anni è stata avviata nel design di prodotti o servizi, mettendo al centro la persona, con le sue esperienze, i suoi bisogni. Tanto più le persone potranno essere pienamente loro stesse all’interno delle organizzazioni, tanto più efficace sarà l’ascolto, la comprensione e il servizio offerti ai destinatari esterni dei prodotti o servizi. Con l’espressione “pienamente noi stessi”, intendo pienamente responsabili del nostro sviluppo personale, capaci di mettere in discussione le nostre credenze profonde, di costruire processi e culture che facilitino questo mutuo adattamento ed evoluzione. Là dove il contesto sia ancora gerarchico, questo passo è il punto di partenza indispensabile per chi è al vertice, affinché l’abilitazione all’evoluzione culturale e organizzativa sia reale.

Per tutte queste ragioni, preferiamo parlare di Unicità, Equità e Pienezza (UE&I), più che di DE&I, nonostante la dicitura rimanga in questa fase di transizione per facilitare i ponti necessari alla comprensione reciproca.

pic by Belina Fewing | Unsplash

DE&I non è un’isola: va integrata nei processi organizzativi

Queste prime riflessioni lasciano emergere come i programmi DE&i/DEIB di Diversity Management chiedono di essere integrati nell’employee experience, partendo dall’ascolto e dalla conoscenza dei bisogni delle persone a cui sono destinati.

I programmi dedicati a questi temi hanno bisogno di essere parti integranti dei progetti di trasformazione organizzativa, leadership development, re-design dei processi e necessitano di coraggio, consapevolezza e linguaggi adatti.

Credo che una via efficace per approcciarsi a questi temi, sia quella di valorizzare l’unicità piuttosto che la diversità dei contributi delle persone. Questo significa creare cultura e struttura organizzativa, che abilitino l’espressione in pienezza delle persone, più che puntare su decisioni simboliche di inclusione. L’implicazione è domandarsi quali nuovi valori e comportamenti dobbiamo sviluppare per sostenere i requisiti che una cultura di questo tipo richiede. Non possiamo fare questi passaggi senza cambiare nulla.

Esiste un modo di descrivere le nostre organizzazioni e descriverci che non sia “per differenza“, comparativo, “categorico“, ma che racconti le unicità?

Facciamo un esempio: pensiamo alla parola ”dis-abilità – abilità differente”. Questa implica pur sempre che ci sia una “abilità normale” e una “differente”. La nostra cultura poggia su un linguaggio che costruisce la narrazione sulla maggiore o minore divergenza da una norma. Nel caso delle neuro-divergenze, Gitnux[1] ci dice che il 15-20% della popolazione ne manifesta una qualche forma, sviluppata per fattori genetici o ambientali.

La nostra descrizione della neuro-divergenza ad oggi è “diagnostica” e crea uno stigma intorno a queste persone. Ciò ha un forte impatto sulla loro partecipazione al mondo del lavoro (per queste persone è 3-8 volte più probabile essere disoccupate rispetto a persone “senza disabilità”, con un tasso di disoccupazione tra il 30 e il 40 %).

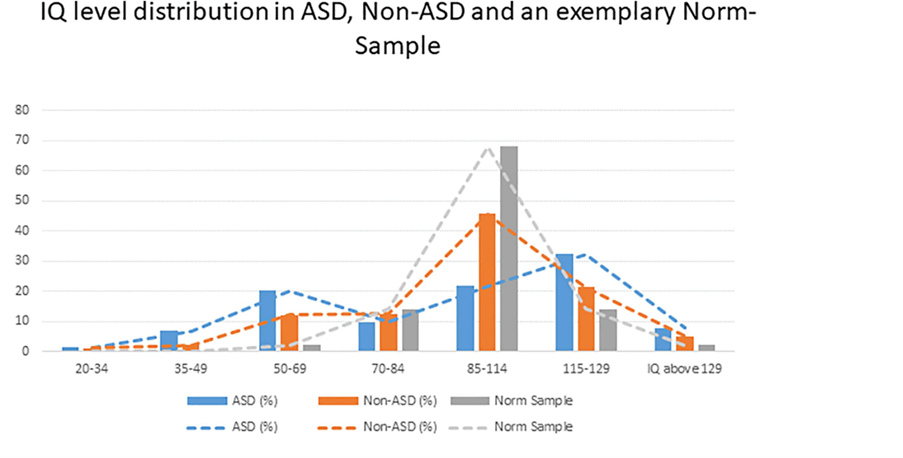

Tale narrazione tende a trascurare che la maggior parte di queste persone presenta speciali capacità matematiche, di riconoscimento dei pattern e memoria e una diversa distribuzione statistica dei quozienti intellettivi, che li vede molto più rappresentati nei quozienti maggiori a 115[2].

È inoltre ormai documentato che team neurodiversi riescono ad essere fino al 30% più produttivi degli altri team.

da de&i a ue&i: spunti per l’organizzazione nel quotidiano

Cosa può cambiare nel nostro pensiero e nelle scelte organizzative che ne conseguono, se sostituiamo la prospettiva dell’UNICITÀ a quella della “diversità”?

Se smettiamo di pensare alla differenza come una divergenza da uno standard aureo, e cominciamo a raccontarla come una caratteristica, che esprime la varietà, la ricchezza, l’eccezionalità dei membri di un gruppo di lavoro, dei collaboratori di un’azienda,cosa può accadere?

- Ad esempio, può evolvere il processo di recruiting da un approccio basato unicamente sul culture-fit verso uno basato anche sul culture-add.

- Può evolvere il processo di feedback, verso un confronto autentico che guardi a obiettivi comuni più che alla conferma di uno standard legato a bias percettivi.

- Può evolvere il disegno dei percorsi di carriera da una visione puramente meritocratica, verso una visione di pari opportunità, che si interroghi su come disegno le posizioni e non solo su chi sia meglio le ricopra.

- Questo a sua volta apre domande essenziali sul concetto stesso di talento: si acquisisce o è innato? Si può trasferire o è legato al contesto?

- Infine, può evolvere l’organizzazione degli spazi. In genere una buona metrica di impatto è che un design “inclusivo” è meglio per tutti e non solo per una categoria circoscritta.

Certo, occorre un lavoro di ripensamento del linguaggio, dei processi, dei modelli decisionali. Ma la domanda è: qual è il costo di non fare questi passi?

se vuoi continuare questa conversazione, SCRIVIMI, PARLIAMONE!

Scopri il precedente articolo! 👉 L’approccio biografico per comprendere i temi deib

note

[1] Il diversity management prende vita, sul finire degli anni Ottanta, negli Stati Uniti, Paese “multicolore” per antonomasia, per valorizzare i lavoratori appartenenti a culture, razze, religioni e background diversi. Infatti, è proprio in questo Paese che le imprese hanno iniziato ad approcciarsi al problema di come motivare e coordinare una forza lavoro così diversa. E di come valorizzare, attrarre e trattenere i migliori talenti che appartenevano a gruppi così eterogenei. In conseguenza delle evidenti mutazioni presenti negli organici delle grandi imprese americane, nasce l’esigenza di dotarsi di sistemi di gestione delle persone che siano diversificate il più possibile. Affinché riescano nell’arduo compito di impiegare la diversità in modo strategico. Gianluca Longo, Il Diversity Management e la Conciliazione vita-lavoro, tesi di Master.

[2] Acanfora p. 19

[3] Il termine diversità, in latino dīversĭtās, deriva dai verbi dīvertĕre e dēvertĕre composti da vertĕre (volgere) e dis (altrove). Indicano il volgere da un’altra parte, ma anche l’allontanarsi, il deviare, il cambiare direzione.

L’aggettivo dīversus e il sostantivo dīversum che ne derivano indicano una qualità e un modo di essere che rimanda a un’idea di separatezza. Di contrarietà e di lontananza.

In tal senso, dīvertium (divorzio), un derivato del medesimo verbo, esprime ancora di più, e con una maggiore intensità semantica, questo senso di scissione e di contrasto.

[4] Acanfora, p.94

[1] https://gitnux.org/neurodiversity-in-society-statistics/#:~:text=The%20number%20of%20patients%20with,both%20genetic%20and%20environmental%20factors.

[2] https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.856084/full